Project Description

Adossés Place du Trocadéro et du 11 novembre, depuis le Parvis des droits de l’homme, les programmes du Palais de Chaillot irradient la Tour Eiffel. La Cité de l’Architecture et du Patrimoine entend donner une vitrine d’exception à l’art de construire et de penser la ville dans la culture française. L’éclat de ces noms rayonne sur l’intervention proposée dans le but de sublimer les œuvres exposées pour une meilleure diffusion à un large public international.

Dès l’entrée, l’œil, à contrario du corps, se libère des limites et transperce le bâtiment attiré par la lumière naturelle. Ce ressenti fort est resté essentiel dans notre démarche. La déambulation, au travers de séquences imaginées, n’entravera jamais l’œil dans le volume du hall de tête. Chaque pièce disposée dans l’espace ne sera présente que pour agrémenter l’usage et deviendra le point de transition avec les programmes et les fonctions du lieu. Chaque mobilier portera une intention particulière.

Accueillir pour mieux recevoir, réhabiliter l’hospitalité et le caractère presque sacré du lieu.

Deux séquences animent le Hall de tête depuis la place du Trocadéro. Le vestibule, contextualisé par la démesure de sa hauteur, pourra recevoir un grand triptyque, prélude à une future déclinaison. Support de la signalétique par affichage dynamique sur écrans muraux, celui-ci permettra de qualifier le vestibule partagé.

La seconde séquence, la plus significative, s’inscrit dans le volume donné du Palais, le hall de tête. Déposé de son lourd manteau épais, il laisse respirer le lieu de ses blessures : ne plus masquer les ornements modernes, redonner à cette enceinte la teinte claire qui lui est nécessaire pour que la lumière naturelle puisse s’y refléter.

La lumière est l’atout de ce projet. Éclairer l’essentiel, pour faire jouer l’ombre.

Les matériaux nobles, encore présents dans le hall, sont préservés comme témoins du passé. L’enveloppe lissée sous un même fond, unifie les ressauts grâce à un enduit fin et mat, structurant ce décor d’une mono-matière.

Par la disposition d’une banque d’accueil au centre des colonnes, lieu de toutes les convergences, le visiteur se repère et se dirige dans la Cité. Cette banque rétablie la centralité du lieu, articulation naturelle des espaces et force centrifuge, constituant un pivot fixe et rassurant pour le visiteur.

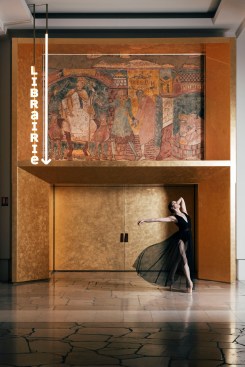

Les portiques, qui mènent aux différentes fonctions de la Cité, sont autant de micro-architectures de passages identifiant les différents usages du lieu. Elles prennent la forme de grands cadres tels des tableaux que l’on aimerait traverser, symbolique du passage vers un ailleurs. Intégrant les fresques historiques, ces portails mettent en valeur et en lumière des œuvres jusqu’ici délaissées. De la feuille d’or orne l’ensemble, se jouant de la lumière douce et indirecte par un scintillement délicat, une texture fine et un léger chatoiement. C’est ici que le sacré rejoint le profane, que l’architecture s’approche du merveilleux pour mieux le contempler.

Un mobilier vient compléter l’affichage et la signalétique du lieu. De grands triptyques, démesurés à l’image du lieu, composés d’un écran sous miroir, bordé de deux panneaux en feuilles d’or, peuvent, au gré des usages, refléter ou informer.

Les perspectives dégagées depuis le centre offrent une qualité majeure à ce lieu, une vue vers l’ensemble des entrées dédiées au public. Vers la bibliothèque, les quelques marches laissent à découvrir l’escalier monumental accédant au savoir et à la recherche. Cette ascension vers la bibliothèque sera plus significative par la réouverture d’un oculus rond et de belles dimensions. Elle rétablira depuis la Galerie Moissac la perspective vers le Parvis des droits de l’homme, l’inondant au passage de lumière naturelle qui fait ici cruellement défaut. La mise en lumière est conçue enveloppante, ponctuée d’enseignes lumineuses évanescentes, redorant l’éclat perdu et retrouvé, réactivant une lecture de place et de rues dans le Palais.